»Ich wiederhole, Sie sollten näher kommen. Das Wasser – bitte näher kommen. Also, ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben.«

Erschienen in: DEN KERN DER TÄUSCHUNG VERFEHLEN

Dialog auf Grundlage eines Gespräches zwischen Manfred Rothenberger und Lily Wittenburg in der Reihe Regalgespräche am 4.2.2020 im Institut für moderne Kunst Nürnberg.

Manfred: Lily Wittenburg ist Stipendiatin des Marianne-Defet-Malerei-Stipendiums. Dabei ist sie nicht unbedingt als Malerin bekannt. Wir dachten uns, wir suchen jemanden, der zwar mit Farbe arbeitet, in dessen Arbeit aber der Pinsel nicht im Mittelpunkt steht. Joshua Groß hatte das Buch Der gesprengte Zwischenraum von Lily entdeckt und wir fanden es interessant und dachten, sie hat vielleicht etwas mit Malerei zu tun. Oder aber doch nicht wirklich. In unserer Liebe zur dialektischen Antithese haben wir dann versucht, sie aufs Glatteis der Malerei zu führen.

Lily: Als Malerin begreife ich mich tatsächlich nicht. Aber ich begreife mich sowieso überhaupt nicht als Kategorie. Viele Künstlerinnen arbeiten ja nicht mehr rein als Malerin oder Bildhauerin; es gibt Installationen, Gefüge, Zusammenschlüsse. Tatsächlich habe ich gerade die Malerei bei meinen Experimenten immer aus- geklammert. Oder zumindest hätte ich nichts von dem, was ich gemacht habe, als Malerei bezeichnet, auch wenn es ein Näheverhältnis zur Malerei gab. Wegen meiner Angst vor Pinseln habe ich sie bislang immer ver- mieden. Weil die – zumindest in meiner Hand – sehr unpräzise sind, weil sie so weich sind und so schlupperig. Sie machen nicht was ich will, aber sie machen auch nichts von selbst.

M: Aber du hast schon Pinsel aus der da Vinci Künstlerpinsel- fabrik mitgenommen?

L: Ja, ich habe sehr viele mitgenommen und verwende sie auch! Die Malerei hatte für mich immer eine große Fernwirkung. Aber sie war unnahbar, weil sie so tief verankert und so stark verhandelt ist. Wenn ich mich jetzt mit dem Pinsel konfrontierte, dann wollte ich die Malerei als Herausforderung nehmen, als etwas, das ich sowohl inhaltlich als auch haptisch überhaupt nicht be- herrsche. Ich habe das Stipendium also als guten Anlass genom- men, mich meinen Vermeidungsstrategien und meinem Hang zur Kontrolle in einem neuen Feld zu stellen.

M: Was hast du denn im Atelier gemacht?

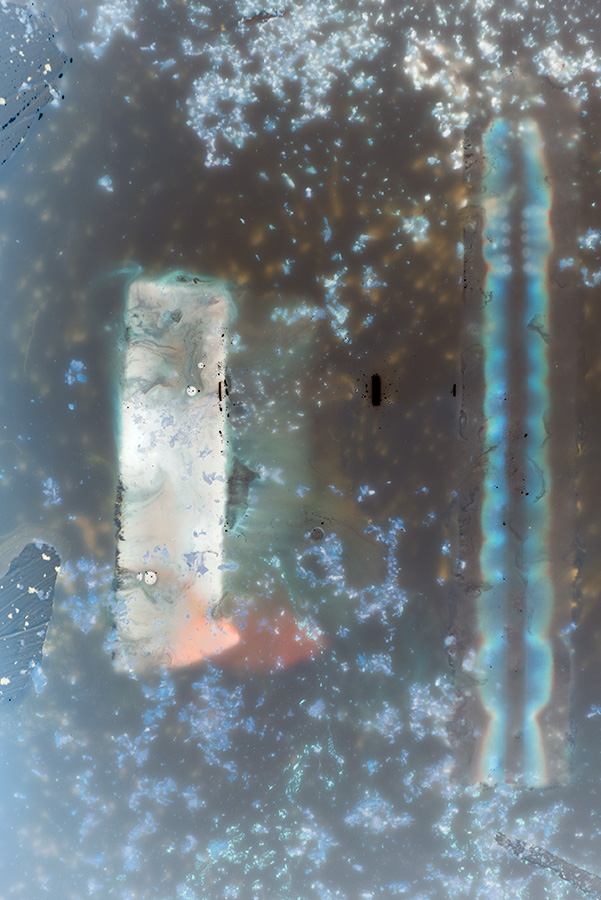

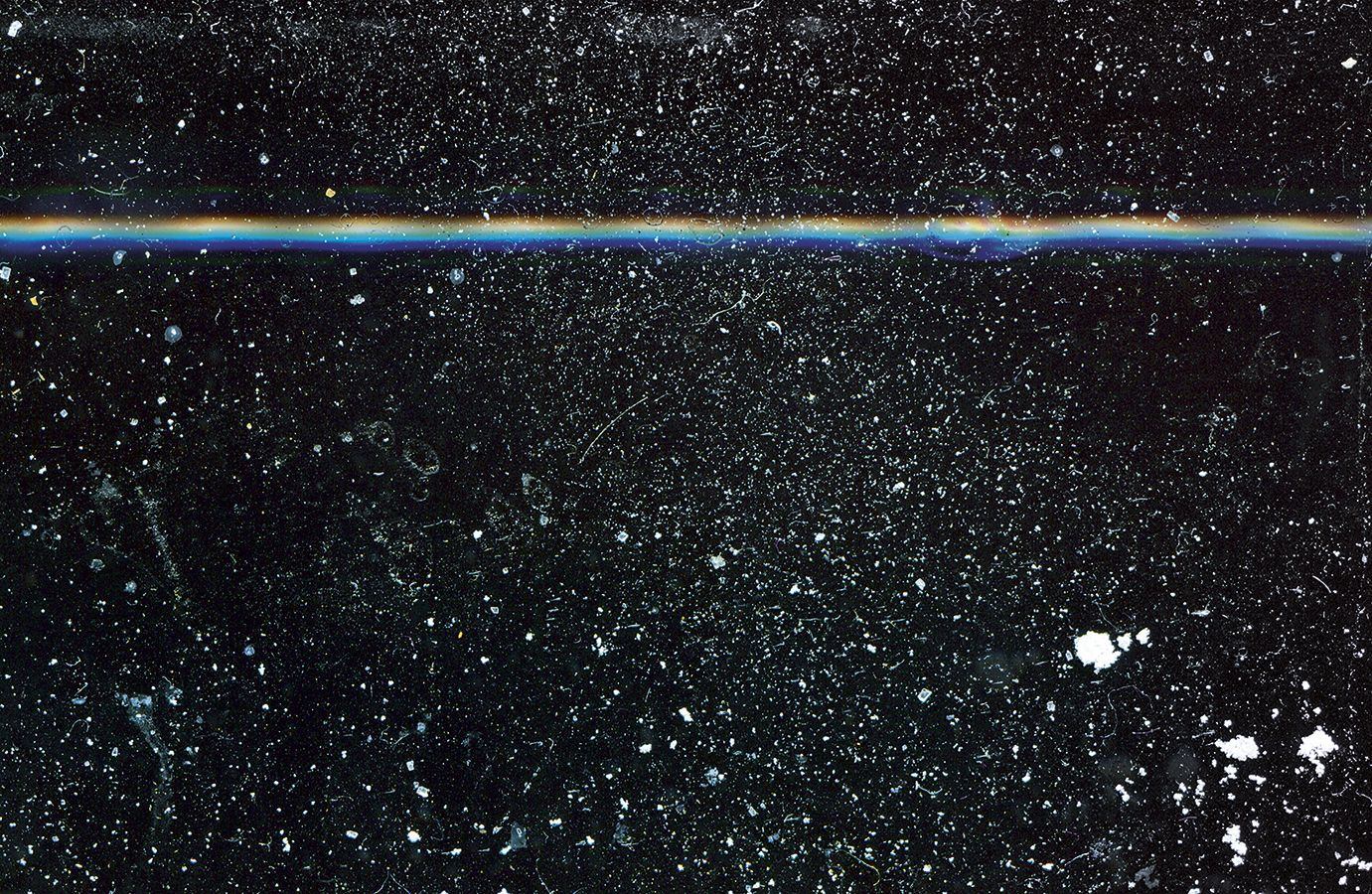

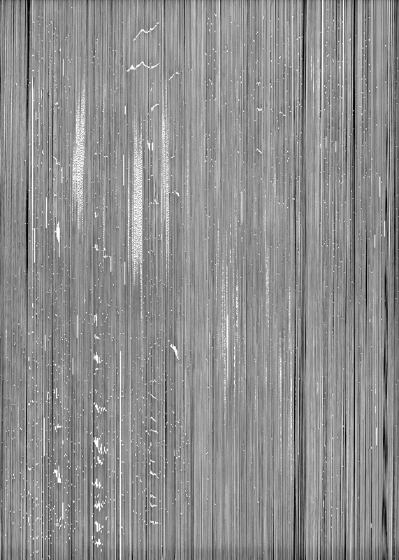

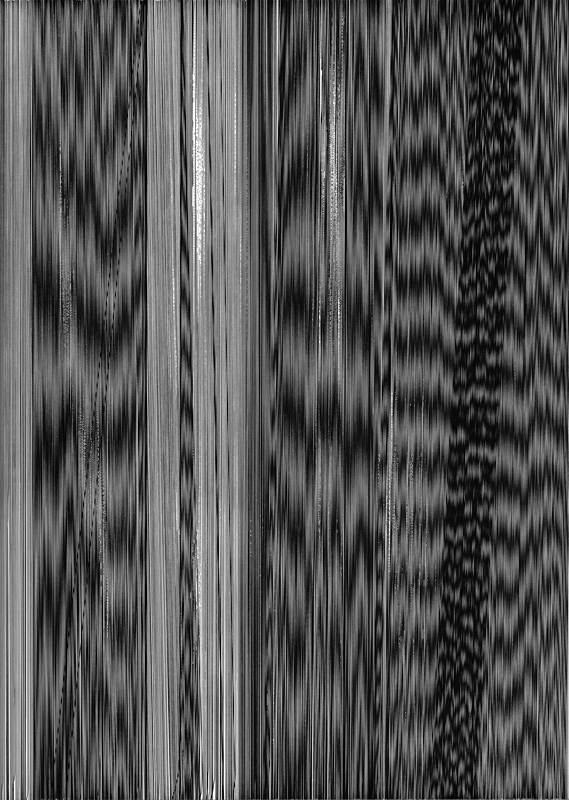

L: Ich habe mir vorgenommen, drei Monate lang nur Experimente zu machen und so zu tun, als müsste ich niemals irgend- jemandem etwas zeigen. Als müsste das gar nicht irgendwo ankommen. Vor zwei Jahren bekam ich ein Kind und habe eine Pause vom Arbeiten mit Material gemacht. So kam ich hier an. Mir war klar, ich will nicht da weitermachen, wo ich aufgehört habe, und versuchen besser zu werden in dem, was ich vorher gemacht habe. Ich will mir einen Elfenbeinturm auf Zeit bauen, mit ganz vielen Werkzeugen, die mir neu sind, und mich komplett torpedieren und verunsichern. In den Jahren nach meinem Diplom gab es selten Unterbrechungen im Tun, da ist es nicht so leicht, sich wieder als Anfängerin zu behaupten. Man verengt sich ja immer. In allen Professionen kommt es zu einem vermeintlichen Besserwerden, einem Mehr- wollen. Man wird geschmeidiger, man kommt weiter, und man weiß: So, das kann ich, und das kann ich nicht. Da passiert es schnell, dass das Weitermachen sich auf bereits Bekanntes ausrichtet. Ich befand mich also in einem Zustand, in dem ich dachte, ich will mir selbst ein Bein stellen. Ich möchte gegen Wände laufen. Da hat mir jemand gesagt: Malerei! Oh Gott, Malerei, Hilfe! Also ganz viele Pinsel nehmen, keine Ahnung haben, wo anfangen und anfangen. Farben nehmen und malen, ohne Idee. Als fiktive Anfängerin – ich kann ja nur spielen, dass ich wieder Anfängerin sei – habe ich da gesessen und gewartet. Es ist schwierig, so zu tun, als ob man nicht wüsste, was gelungene und was ungelungene Kunst ist. Jetzt ging es darum, genau dahin zu gehen, wo es mir am allerpeinlichsten ist. Sie müssen wissen: Über Jahre habe ich Linien auf Papier gezogen. Feine, schnurgerade Linien. Das war himmlisch, eine wunderbare Versenkung. Es gab eine Reihe anderer Unternehmungen, die experimenteller waren, mit Lack auf Gläsern, mit Licht und Staub. Aber Linien zu ziehen, das beruhigt mich, da geht es mir gut. Also habe ich mich hingesetzt und gesagt: Ich darf keine Geraden, ich mache jetzt in Farben. Ich habe mir Chromatographie-Papier besorgt, das die Farben aufsaugt, das sie zerlegt. Ich bin dahin gegangen, wo es für mich nicht mehr kontrollierbar ist und wo ich nicht mehr auf meinen Geschmack vertrauen kann. Auch um in diesem Spiegel dann vielleicht zu finden: Was ist eigentlich Geschmack? Mein Professor sagte immer, »Geschmack gibt’s nicht, Geschmack ist kein Kriterium in der Kunst.«

M: Was hat er denn stattdessen als Kriterium vorgeschlagen?

L: Es gäbe gute und es gäbe schlechte Kunst. Das Thema würde hier den Rahmen sprengen. Aber wenn ich mir kuratierte Gruppenausstellungen anschaue, scheint mir da oft sehr viel persönlicher Geschmack darin zu sein. Die Dinge sind geschmeidig miteinander, wie eine gute Playlist. Es gibt Ausstellungen, die sind wie eine House-Playlist und welche, die sind eher eine Stockhausen-Playlist. Ich sehe eigentlich selten, dass da dann plötzlich ein Wagner reindrischt. Na und? Ich bin auch so, es gibt Dinge, die mir gefallen, mit denen ein Wohlfühlen einsetzt. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man sich persönlich wohl fühlt. Da bin ich auf einem zu gesicherten Boden. Und den wollte ich kaputt machen. Was mir auch gelungen ist. Ich habe jetzt ganz peinliche Bilder gemacht – für mich sind sie sehr peinlich.

M: Marktstrategisch gesehen ist das ja eine Katastrophe.

L: Ja, es ist auch für mich persönlich eine Katastrophe.

M: In der Kunst geht es ja oft um eine schnelle Wiedererkennbarkeit in der Handschrift. Einen Stil, der mir sagt, diesen Künstler kenne ich. Die Galerien leben davon. Nur wenn man so bekannt ist wie Gerhard Richter ist es möglich, mal seine Hand- schrift völlig auszutauschen, etwas ganz Neues zu machen. Und dann ist es natürlich die Oberkühnheit. Aber wenn man noch gar nicht richtig gesehen wird in der Kunstlandschaft, dann ist es ein ziemlicher Harakiri-Weg, den du da gehst. Auf jeden Fall zeugt es von einem großen inneren Mut. Wenn du das öfter tust, musst du damit rechnen, dass immer, wenn jemand begonnen hat, dich zu begreifen, du schon wieder um die nächste Ecke bist. So schnell, dass dir dann keiner mehr folgen kann.

L: Ja, es könnte als Trickster-Vorgehen gelesen werden. Als würde ich mit Täuschungen spielen. Aber als »Strategie« würde ich dieses Zickzack-Manöver in die Mehrdeutigkeit nicht be- zeichnen wollen. Für mich, in dem Kontext, in dem wir uns gerade befinden, ist Widersprüchlichkeit wichtig. Es gibt zur Zeit eine große Nostalgie und eine apokalyptische Vorstellung von Zukunft. Beides steht auf unangenehme Weise fest. Vielleicht sorgt eine allgemeine Zukunftsangst dafür, dass man bei dem bleibt, was man kennt, man schaut zurück auf das, was man hatte, und man versucht, zu bewahren und gerade Wege zu sich hin zu bauen. Ich sehe da ein starkes allgemeines Verlangen, erklärbar zu sein, um sich als handelnder Teil der Gesellschaft zu empfinden. Identitäten werden, das ist mein Eindruck, wieder so deutlich und so eindeutig wie möglich gebaut. Selbst unter denjenigen, die sich als randständig begreifen. Wir befinden uns zwar gleich- zeitig in einem wahren Wirbelsturm der Zeichen, in wilden Collagen aus Zugehörigkeiten, aber auch diese sind letztendlich Abgrenzungen. Es scheint mir, als greift gerade eine etwas angstbesetzte Geradlinigkeit um sich. Auch in der Kunst, finde ich, gibt es viel Angst. Oh Gott, wenn ich meine Arbeit nicht theoretisch versiegeln kann, um sie dann mit großer Geste auf lässige Weise, (obwohl hart erarbeitet) in die Ausstellung zu stellen, dann wird sie nicht genug Knall haben. Ich werde ertrinken. Vieles will immersiv sein, den Betrachter gänzlich für sich einnehmen, ihn umhüllen und überwältigen. Diese Haltungen sehen mutig aus, aber ich nehme an, dass es Limitierungen darin gibt, die nur auf den ersten Blick wie Freiheiten aussehen.

M: Du bist seit knapp fünf Monaten hier. Es sollen ein kleines Buch entstehen und eine Ausstellung. Das ist ein enger Zeitplan – man kommt hier an und muss schon ab der zweiten Woche da- rüber nachdenken, was zeige ich in der Ausstellung und wie schaut das Buch aus? Für große Experimente mit ganz neuen Materialien und Techniken ist da eigentlich gar kein Raum. Mich interessiert natürlich brennend, ob es diese Ausstellung geben und wie sie ausschauen wird?

L: Ja, ja, ja. Die Schwierigkeit besteht darin, dass das Format »Ausstellung« so durchchoreographiert ist. Es gibt viele ungeschriebene Regeln in diesen vermeintlich befreiten Räumen. Wie in den meisten Institutionen, in die wir reingehen, wie die Kleinfamilie zum Beispiel auch, sind da so starke unsichtbare Triebkräfte am Werk. Es ist ganz schwer, damit zu brechen. Es ist fast unmöglich, zu sagen: Das ist ein Ausstellungsraum, aber keine Ausstellung. Da bleibt am Ende oft nur eine Geste übrig. Ich lebe in einer Kleinfamilie, aber es ist keine Kleinfamilie. Ich weiß auch nicht, wie das geht, es ist verdammt schwer. Die Ausstellung jedenfalls wird es geben, sie ist schon vorbereitet. Die Unordnung meiner Suche ist jetzt ganz ordentlich in den Raum gehängt, ganz klassisch, das heißt, ich habe zumindest bis jetzt noch keine andere Lösung gefunden. Einerseits gibt es eine Verweigerung, ein Kämpfen mit den Rahmen- bedingungen, und andererseits finde ich es zu wenig, nur Nein zu sagen und eine Vermeidungshaltung vorzuführen. Vielleicht macht sich jemand auf den Weg, fährt 15 Minuten U-Bahn, steigt aus und kommt Schauen, dann bin ich Gastgeberin und möchte nicht, dass dieser Jemand seine kostbare Lebenszeit verschwendet. Natürlich verschwenden wir andauernd kostbare Lebenszeit, das passiert einfach und dafür kann ich nicht die Verantwortung übernehmen, aber zumindest eine Folie möchte ich herstellen, etwas anbieten, aus dem heraus etwas entstehen könnte, eine Begegnung zum Beispiel.

M: In meinem Berufsfeld begegnet mir so etwas nicht oft. Eine Künstlerin, die ein Stipendium kriegt, die sagt: Hilfe, ich will gar keine Pinsel oder zumindest nicht so viele. Und ich will auch keine Ausstellung. Das ist ja das totale Gegenteil von dem, was normalerweise pas- siert, wie dieser ganze Kunstbetrieb funktioniert. Alle wollen immer gleich die dicken Pinsel und die große Ausstellung. Da bist du wie ein Sandkorn im Uhrwerk.

L: Nein, es läuft immer noch weiter, das Uhrwerk ist zu groß für ein einzelnes Sandkorn. Es ist auch nicht unbedingt mein Anliegen, den Betrieb zu stören, so spannend finde ich ihn gar nicht. Es ist aber ein Feld, in dem mir eine andere Form von wilder Intelligenz trotz allem möglich erscheint, in dem es Fragen gibt, die ich verfolgen möchte; aber im Gefüge geht es mir zu oft darum, sein »Ding« herzustellen und das finde ich nicht sehr interessant. Diese Ding-Idee-Identitäten- Verschmelzung wird gerade viel spannender in der Mode verhandelt und natürlich in der Warenwelt, da auch.

M: Erzähl doch mal, was Chromatographie ist und wie du überhaupt auf die Idee kommst, mit dieser Technik zu arbeiten.

L: Ein Chromatographie-Papier ist ein Filterpapier. Mit Chemikalien getränkt wird es für Testverfahren wie Urintests benutzt. Es ist ein saugfähiges Papier mit einer feinen Kapillarstruktur. Trägt man da jetzt Farbe auf, die ein Mischverhältnis hat, zum Beispiel mit einem schwarzen Filzstift, fächert sich das Schwarz in seine verschiedenen Bestandteile auf. Das heißt, Gelb wandert weiter als Rot. Das Papier sortiert Partikel durch die Bewegung der Sogkraft. Es ordnet sie unter ganz eigenen Gesichtspunkten. Es hat etwas Prismatisches, es entsteht ein Spektrum. Mich interessieren Vorgänge, bei denen man an eine Grenze von Sichtbarkeit gelangt oder an eine Grenze davon, etwas ausmessen zu können. In der Vergangenheit habe ich mich mit Staub und Licht oder mit radioaktiven Stoffen beschäftigt. Es ging mir auch in früheren Arbeiten um Dinge, die unheimlich sind, die wir aber immer um uns haben, mit denen wir ständig agieren, die ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Lebenswirklichkeit darstellen. Im Grunde genommen sind sie aber nicht zu begreifen, außer wir wären Physiker. Ich bin in einem alten, dunklen Bauernhaus groß geworden und habe stundenlang in der Küche gesessen und mir Staub angeschaut. Und war fasziniert, wie da ein dimensionsloser Raum ist, der nur manchmal aufscheint. Das war ein kindlicher Blick auf die Mikro-Elemente im Alltag. Die Frage war, wo diese unheimlichen Prozesse noch messbar sind oder wo wir Übergänge wahrnehmen können, wo es zu einer tatsächlichen Begegnung zwischen uns und diesen Kräften kommt. Wo sich das Berühren tatsächlich er- fahren lässt und nicht nur eine Idee ist. Viele Phänomene können wir ja mit bloßem Auge nicht erkennen. Wir sehen die Betonverschalungen gegen das radioaktive Atom, aber das Atom könnte auch eine Erfindung sein. Also fragte ich mich: Wie diese blinden Flecken beschreiben, wie sichtbar machen, dass wir nichts sehen?

M: Am 8. Oktober 2019 schreibst du: »Ich gehe schlafen, das Bild malt sich von selbst.« Du nimmst diese Papiere, du trägst Farbe auf, gehst ins Bett und schaust am nächsten Morgen, was passiert ist. Und es passiert was. Dann schmeißt man etwas davon weg, hebt etwas anderes auf, und dann ist eine Ausstellung fertig?

L: Das war eine sehr arbeitssparende Maßnahme.

M: Mehr willst du nicht dazu sagen?

L: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht. »Vielleicht« sage ich immer gerne. Es ist nicht so spektakulär, wie es klingt. Leider. Aber vielleicht nächstes Mal, vielleicht wird dann der Weg sichtbarer.

M: Mhm ...

L: (lacht) Ja, das ist schwer, wenn man selber denkt: Das war jetzt spektakulär, wie ich im Kreis gerannt bin und was ich mir überlegt habe. Aber was es am Ende zu sehen gibt, ist überhaupt nicht so zerrissen und widersprüchlich und nervenaufreibend und heiter wie der Weg dahin. Der Weg, der in die Ausstellung führt, ist nicht sichtbar, da sie als quasi erstarrtes Produkt am Ende vieler Versuche steht. Außer es ist eine Erklär-Ausstellung, was mir nun auch wieder nicht richtig erschien.

M: Du bist jemand, der sich mit Text, mit Sprache, mit Literatur, beschäftigt. Auch das ist in der Kunst nicht so häufig. Zumindest ist es mir nicht so oft begegnet. Auf der anderen Seite scheint mir auch das Handwerkliche, das Material für dich sehr wichtig zu sein.

L: Ja, die fast gespenstische Materialität von Dingen, die wir nicht greifen können.

Das kann das Material: Es kann eine wirklich andere Sprache sprechen oder eine andere Intelligenz haben, durch die ich mich gerne vom Weg abbringen lasse. Unsere Zeit ist keine mechanistische Zeit mehr, es ist nicht mehr so, dass die Titanic gegen einen Eisberg fährt, in zwei Teile bricht, alle fallen ins Wasser (die Armen zuerst) und das ist die Katastrophe. Sondern die Katastrophe ist oft unsichtbar, oder auch nicht mehr lokalisierbar, sie ist nicht mehr an einem Ort, sie ist immer auch Definitionssache, steht immer auch zur Disposition: Gibt es jetzt Strahlung? Gibt es jetzt zu viel Feinstaub in der Luft? Ist das ein Aufstand oder ist das inszeniert? Und wie kann ich keine Meinung haben, ohne dabei ignorant zu sein? Mich interessiert politische oder klimapolitische, kritische Kunst nur selten. Mich interessiert es nicht besonders, wenn Kunst durch Informationen belehrt. Ich denke, dass Kunst auf einer anderen Ebene wirkt.

Kunst ist kannibalistisch, sie kann sich von allem ernähren, sie kann in fast alles eindringen, sie hilft uns, dem Wahnsinn des Berechenbaren zu entkommen. Umgekehrt sehe ich, dass sie für andere Disziplinen wie Philosophie, Politik, die Entwicklung von Waren und auch für Aktivismus attraktiv ist. Wie verführerisch es für andere Disziplinen sein muss, zu versuchen, in sie einzudringen. Sie benutzen die Werkzeuge der Kunst, weil ihr Raum durch die großen Maschi- nen der Bewertungen immer enger wird. Es gibt keine Beweise dafür, was zwischen uns vor sich geht, wenn wir uns mittels der Kunst begegnen. Ich denke, es ist ein Ort, an dem wir uns in einem gebrechlichen Zustand sehen können. Er bietet Werkzeuge für dieses Zeugen-Dasein an. Wir sind in der Lage, Spuren zu sammeln, ohne sie zu verfälschen, indem wir sie durch Begriffe handhabbar machen. In diesem Sinne glaube ich, dass Kunst uns helfen kann, mit Zusammenhängen, die wir kaum begreifen können, und mit der unüberschaubaren Gegenwart klarzukommen. Nicht weil sie uns Zusammenhänge erklären würde, wie gutes Anschauungsmaterial, sondern weil sie uns einen Raum gibt, in dem sich die Uneindeutigkeit und Unübersichtlichkeit unserer eigenen Sprache aushalten lässt. Ich bin in der Nähe von Gorleben groß geworden, wo radioaktiver Müll gelagert wird. Es gab ständig Proteste, und dieses Atom war für mich als Kind bedrohlich. Das sind Erfahrungen, die immer wieder auftauchen. (Ganz ohne die eigene Biografie scheint es nicht zu gehen.) Kunst kann ein Medium sein, um – das klingt vielleicht erst ein- mal paradox – der Beunruhigung habhaft zu werden und sie auszuhalten. Um auf die Unheimlichkeit zuzugehen, ohne sie gleich zu benennen oder zu verurteilen, sondern vielmehr einen Raum für sie herzustellen, in dem auch das Geschichten erzählen, die Fiktionen, die Täuschungen und das Suchen ihren Platz haben. Dort ist es dann möglich, Zeuge zu sein, das Unheimliche verliert etwas von seinem Schrecken, und die gemeinsame Betrachtung gibt einem Zeit und verhindert blindes Handeln. Da ist etwas in dieser fragilen Kommunikation, worin wir einander begegnen können ohne uns zu kennen, und manchmal macht das die Welt erträglicher.

M: Manche Künstler arbeiten mit neuen Werkstoffen, die ein Vermögen kosten. Das ist nicht die Art von Material, um die es dir geht. Du sprichst von Staub, Licht, Alltäglichem. Wenn du durch ein Kunstmuseum läufst und siehst da kraftvolle Setzungen an Form und Farbe, kannst du dann damit etwas anfangen? Oder guckst du lieber, ob die Glasfassade richtig sauber ist und wie die Schlieren im Licht schillern?

L: Ja, meistens schon. Meistens gucke ich daneben.

M: Darf ich dich fragen, was du beim Daneben-Gucken in der Zeit hier in Nürnberg für dich herausgefunden hast?

L: Ich habe eigentlich angenommen, relativ offen zu sein. Es hat mich erstaunt, wie begrenzt der Raum, den ich mir gebe, und den ich erkunde, doch war. Es ist schwer zu erklären. Wenn man losgeht und sagt: Ich widerspreche mir jetzt einfach mal und versuche wirklich, mich zu torpedieren – nicht destruktiv, also nicht selbstzerstörerisch –, wirklich zu schauen, wo einem das eigene Ich verloren geht... wo wird es mir fremd, wenn ich das mache? Da bin ich doch sehr viel schneller als gedacht beim Limit angekommen: Oh Gott, da fühl ich mich total diffus, und da auch. Es war ein viel kleinerer Raum, als ich vermutet hätte. Eine ähnliche Übung wie die hier im Atelier mache ich seit einigen Jahren: An einem ausgewählten Tag tue ich alles, was ich sonst nie tue. Frühstück bei McDonalds, dann zum Beispiel ein teures Schuhgeschäft besuchen oder Unterwäsche anprobieren. Dann in die Wirtschaftsuniversität gehen, sich ins Auditorium in den Red-Bull-Saal setzen und so weiter ... Wo fühle ich mich ungemütlich? Richtig unwohl und uncool, dumm, entfremdet. Und wo mache ich mich eigentlich vor mir selbst zum Affen, weil ich mich an irgendeiner Idee festklammere? Das ist eine gute Übung, scheint mir, auch für andere Menschen, für alle Menschen könnte das eine witzige Übung sein. Als eine Freundin mich im Studio besuchte und ich zu ihr mein- te: »Das ist nicht wirklich mein Geschmack oder mein Stil, diese Bilder«, da sagte sie, das sei Niemandes Geschmack. Da habe ich vor Angst noch lange lachen müssen. In meiner Verunsicherung fragte ich mich, wie ich diese Schwierigkeit denn dann festhalten und wie ich daraus etwas machen soll? Es erscheint mir beinahe unmöglich. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich aus dieser Erfahrung gezogen habe. Das wirklich zu übersetzen in ein anderes Format, in eine Ausstellung oder in ein Bild, ist wahnsinnig schwer. Auch die Ironie, die da drin steckt und das Schaudern. Es gibt bestimmt Leute, die das können. Vielleicht wäre es als Performance einfacher. Ich weiß es nicht. Es geht ja nicht um mich persönlich, es geht ja vielmehr um mich als Werkzeug.

M: Es steckt ein Schaudern darin ...?

L: Man ist so hilflos, steht ohne alles da. Diesen Moment gibt es wirklich: in dem einem niemand helfen kann. Es verbindet sich das Alleinsein mit der eigenen Identität, und man überhöht sie und versucht gleichzeitig, sie abzulegen. Gerade in einem Residenzstipendium ist das extrem: Ich fahre fünf Stunden Zug in eine andere Stadt, wo ich niemanden kenne, und niemand bin, in ein Atelierhaus, wo nachts niemand ist, und sitze da in der leeren Neon-Kammer und mache irgendwas. Wie eine Laborratte, die sich alles selber ausdenken muss, was sie jetzt da veranstaltet, an sich und an den Dingen. Dann kommt ein Fluchtimpuls ins Können und ins Bekannte, ins Sinnstiften. Ein Arbeitsethos setzt ein. Man nimmt einen ganzen Raum ein, sitzt da und macht hässliche Aquarelle. Man bekommt Geld, aber es gibt keinen eindeutigen Auftrag, Erwartungen gibt es aber schon. Es scheint einfacher, wenn man nicht bezahlt wird, aber dann ist es auf eine andere Weise unmöglich. Muss ich jetzt etwas herstellen, das für andere etwas bedeutet? Mich mit der Weltgeschichte auseinandersetzen, irgendwem antworten, einem imaginierten Fragesteller? Auch das wäre eine Flucht. Man flieht dann in das, was man für relevant hält, oder wovon man denkt, dass es für relevant befunden wird, oder will dort hineingetrieben werden von irgendeiner Autorität. Dieser Punkt will überschritten werden. Da gibt es viel zu beseitigen an selbst formulierten Gesetzen, die uns nicht weiter bringen. Die uns der Sache nicht näher bringen. Vielleicht ließe sich das, was ich da vollzogen habe, am ehesten in eine Spielanleitung übersetzen. Gegen eine Form innerlicher Effizienz, gegen den Willen, Bedeutung zu schaffen, indem man sich über seine Meinung produziert. Und auch um sich selbst zu überprüfen, um sich die Frage zu stellen, ob man bloß Relevanz schaffen will, um auf der Rangrutsche mit dabei zu sein. Wieso nur?

M: Ich habe schon viele Künstler erlebt, auch beim Pressegespräch. Manchmal hat es mich genervt, wenn die Künstler ihre eigenen Staubsaugervertreter waren und schon die Interpretation ihrer Arbeiten abgeliefert haben, bevor man diese überhaupt gesehen hat. Aber jemand, der so wie du diese Situation öffnet und sich in seiner ganzen Unsicherheit und Unklarheit zeigt oder das fast schon zum Konzept macht, das ist mir ganz ehrlich in dieser Radikalität noch nicht vorgekommen. Und ich bin ja auch nur

so ein »Institutsdirektor«. Ich sitze zwar hier vorne. Aber ich bin auch nicht schlauer als du. Man ist oft so gefangen in irgendwelchen Zuschreibungen. Die Frage ist, welche Macht sie über uns erlangen.

L: Ach, ich habe schon einen strebsamen Impuls in mir. Und meiner Beobachtung nach werden, wenn sich dieser Impuls regt, die Handlungen einigermaßen langweilig. Weil sie dann kontrol- liert sind und zeigen: Ich kann das, ich bin gut, intelligent, smart, oder: Ich bin ich. Ich beherrsche das. Es ist die Beherrscher-Idee, die mir doch in vielem fatal erscheint. Und wir sehen ja gerade, dass sie ein Trugbild ist. Eine Situation nicht beherrschen zu können, ist ja eigentlich viel realistischer. Wir disziplinieren uns immer in alle möglichen Richtungen, auch in die, wodurch die Beherrschung etwas verloren geht. Gerade das Nichtbeherrschen anzuerkennen, könnte beim Weitersuchen hilfreich sein. Das auf einen Endpunkt zielende Denken, an dem eine Meinung steht, beiseite zu legen um anzufangen. Wir suchen ja nicht nach einem Endpunkt, sondern, nach einem Weiterleben und Weiter-denken, hoffe ich.